黃念祖居士–我慧命的慈父

作者:妙圓居士

【編按:妙圓居士,生於五零年代,八零年赴美華府留學後定居於美。一九八九年於北京皈依黃念老,為其密宗弟子,隔年(一九九零年),黃老並為其傳授密戒。妙圓居士應果歡居士之邀,為紀念黃念祖居士示寂三十週年,特寫此文,述其與黃老結緣之經歷,並抒其感念之心。】

時光荏苒,如白駒之過隙。我三十歲那年遇見了恩師,一切歷歷在目,彷彿昨日。此後他的教化決定了我這一生的方向、思維及願望,也讓我隱隱約約地感覺到過去生中,在佛法中所種下的根由及所結的因緣。很快就是恩師示寂三十週年,因果歡師兄的再三敦促,認為應把自己與恩師結緣的經歷寫下,何況恩師在這世間皈依灌頂的弟子,可說是屈指可數;而大家也向著老年邁進,是應該把恩師這一代佛教大德身口如一、戒行嚴謹的教化及行持,盡量留傳於世,所以經過一段時間的蘊釀,終於大膽著筆。但筆者的悟性及筆墨實在有限,只能盡己之份,如實記錄,若有不當之處,謹在此向上師懺悔,並向讀者致歉。

一、金剛經四句偈的因緣

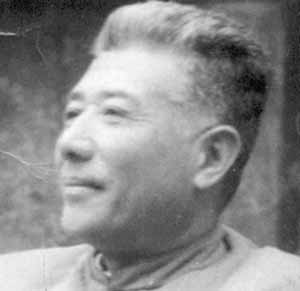

第一次見到恩師,是1987年8月的一個下午,我與華府佛教會的同修一起到維州的蓮華精舍,去向這位來自遠方的大德請教佛法。一進了門,就被帶到有一大圓桌的餐廳,當時只見一位銀白髪,兩頰紅潤,面帶微笑,又深具威儀的長者,雙手合十地從一群圍坐他的同修中站起來,跟我們打招呼。一陣寒暄後,大家就直入本題,開始發問,師父也一一圓融地解答。

我當時學佛尚淺,第一本接觸的佛經是《金剛經》,一讀此書後,即掩卷而歎,如此智慧之書,較之前所讀的,這些世間之書宛如糟粕。幾次反復讀了《金剛經》後,對於經中「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來」,感覺不夠圓融,似有斷滅之疑。於是那一天就將此問題提出來向師父請教。師父聽到後,面露喜悅說:「你這問題很好嘛,你很好嘛,很優秀。所以表示我們這兒大家佛教水平不低啊,你這水平不低啊,這都很好,很好,你自己能看到這兒很好。……玄奘他之所以要再翻譯,就是為了補足這個不足之處,這個地方是少了一點,確實是少了一點。」後來我才知道,我的這一問,給恩師留下了深刻印象。89年到北京拜見他時,他說:「有的事情的印象,過去就跟在眼前一樣,你在他的佛堂裏頭談到《金剛經》那四句偈的時候,蔡居士你的表情,現在如在目前。」我當時心中難掩欣喜,並告訴自己,這知遇之恩難報啊。

師父在維州弘法期間,對當地的信眾,共舉行了四次公開的法會, 9/5無量壽經大意、9/22地藏王菩薩聖誕、9/26佛教的大光明與大安樂、9/27金剛經一滴,這四場法會都做了錄影。恩師九月底回京前,維州蓮舍主持蓮定師兄請示他,將來信眾有問題時,可否寫信給師父?恩師給了四個人名,說可以把他的地址給這四個人,其餘就請他代問。非常慶倖,我是其中之一。於是跟恩師就開始了通信聯繫。

二、嚴謹的行持,堅決不受供養

但每次通信,看到信封上的郵資,心裡總覺得不安,因為知道師父只靠微薄的退休工資生活,這通信郵資必是不小的負擔。後來與同修就請了一位在京的朋友滕先生,購買了信封、信紙和一些郵票,送去給師父。第二次再見恩師時(1990年),他老人家即嚴肅地說:

「我跟大家說,我所最寶貴的是時間,我既然肯抽出時間來做這件事情,就不是用任何這些東西能夠回報的。我既然肯抽出最寶貴的時間來做,我就不吝惜郵票、信紙這些東西了,是不是?要是這些全都成問題了,那自然也就不肯抽出時間來了。所以大家要形成一個系統,我們要換一個新的風氣,不是搞這些人情世故。搞這些人情世故,所謂佛教徒就成了一個新的社會。就是我們這些佛教徒就成了朋友了,彼此來往,彼此慶祝,你過生日我也紀念,大家什麼什麼,還是世間那一套。

這是一個全新的精神,不是就從生活上考慮,送東西,所以君子愛人以德,就是說大家要共同同意這個主張,幫助。我們不是就僅僅地,諸位來了,我給說法,你們感激回報。這都是些很小的事情。而我們現在想把佛教帶頭建立一個新的風氣,將來使得佛教整個風氣有個變化。這個精神大啊,這個目的大啊,這就比那個人情理由要偉大得多。所以我們要做偉大的事情,我們大家就是要把眼光放大。

出家人受供養是應當的,我是在家人,我拿退休金,而且我們學佛,就絕對不從佛法上換取一些利益。我做一些學問,大家拿一些要供我,送東西來,都是想替我省一點錢,實際就是這個意思。那我花費一點錢,是我在做功德嘛;你們都替我,這功德我沒地方做了。

把精神都集中在法上,實際上要深入研究的問題還是挺多挺多的,不在這個地方用精神了。我這個人是最老實的,沒有一點點拐彎,是什麼就說什麼。我們大家這樣習慣了,就免得猜心思。我說不要這樣,那就是真實不歡迎這樣;要這樣,我就會告訴大家應該怎麼怎麼樣。佛教就是講真實,《無量壽經》就三個真實。沒有一點虛假,虛假是錯誤的、虛妄嘛。我們就是要真實,現在要學這個老實、真實。」

自恩師此開示之後,我即謹守其叮囑,不在此事費心思了,而恩師的這番表達,也開解了弟子心中的不安。記得1990年台灣一批同修來拜見上師時,帶了很多東西,恩師在共修後,堅持讓大家把供品都帶回去。真做到一絲不苟,而且連一頓飯都不接受供養,記得葉媽媽(維州蓮舍主持蓮運師兄的母親)問:「師父可不可以一起吃飯去?」師父沒有直接拒絕,而哈哈長笑地婉拒說:「這個是最親切的回答。」他時間很寶貴,除了為大家講法,他還得保持定課、修法,所以不願花時間在這上面了。

三、生佛本來不二 自他究竟平等

記得那時(1988年)曾有一天坐於窗前,放眼看著窗外的藍天白雲,地上的花草樹木,心裡突然有一念,如果這山河大地沒有「我」的存在,身體及精神,會想的意識都不存在,那麼煩惱的苦諦又復何存?但隨即又有一念警覺,這種想法是否墮於頑空?否則必有一種方法可以達到這個境界。

自從聽到了淨土法門,也就自自然然地開始念佛,並以極樂為歸鄉,從未疑惑。也於開始之初,在無人教導下,自行以十念法為定課,後來也在書中看到確有此法。可是對於極樂世界中的莊嚴,七寶池、八功德水,卻無法生起欣羡之心,總認為到西方的目的不在這些物質上的尋求,推想可能彌陀因為此娑婆世界眾生貪此境界,為了接引所以有此方便說法,而他方世界衆生可能有其他的執著,所以彌陀可能也有其他的方便之説。就上面這些情況問題,我寫了信向師父敘述並請教。恩師回信説:

「您所想到的,無身、無意識、無煩惱、無苦諦,這是正確的,並非頑空。昔隋代南嶽思大師偶病,即自思維,此病何來,病從身有,身從業有,業從妄想有。但妄想無性,無性則本空,病從何而有,思至此處,病即頓失。您之思維與此相合,故知不是頑空。頑空者,一切斷滅也。圓覺經云『幻滅滅盡,非幻不滅。』前四字是『應無所住』,一切放下,纖毫不立。非幻不滅者,『而生其心』也。此心眾生本具,但因迷妄而不顯現,若能妄想頓斷,則本心立即明現。百丈禪師謂『靈光獨燿,迥脫根塵』,此即圓通章中,『自得心開』中之『心開』也。

您對于極樂世界之金地寶池無愛念之心,我亦如是。極樂世界之種種清淨莊嚴,祗因眾生心淨,心淨則佛土淨。往生者心境不同,故所居所見亦各不同,例如同在一寶池中共浴,水深水淺,流緩流急,各如其意。水能說法,各各聽到自所願聞之法,而他人不聞。如是無上自在無礙境界,認為是彌陀殊勝大願加持成就,甚是。若認為乃眾生自心之所顯現,亦是。蓋究竟說來,生(眾生)佛本來不二,自(自身)他(他佛)究竟平等,有自有他,見人見佛,都是自生分別。」

四、暢談「圓滿昔所願,一切皆成佛」

1989年我開始研讀恩師的《大經解》。一天讀到書中對於「圓滿昔所願,一切皆成佛」的解釋,十分讚歎,心中突然開朗,莫名地振奮不已,一個人在屋中走來走去,真想找個人分享。尤其讀到了「情器世間,悉皆清淨,有情無情,悉皆成佛,故『一切皆成佛』……奇哉,奇哉,粉碎虛空,此正是四十八願之本體」,頓時破了我以前對極樂國土種種物質莊嚴的困惑。若「有情無情同演法音」,那七寶池、八功德水,與這個會想的「我」又有何別?甚至一切山河大地、花草樹木亦如是,確是「一切法皆是佛法」。我隨即把這個體會寫信報告師父,恩師回答如下:

「您閱大經解,契會甚深,心光透露,頓消困惑。足證宿根猛利,般若緣深,可喜可賀。您因經中一切皆成佛之註『有情無情悉皆成佛。……奇哉奇哉,粉碎虛空—正是四十八願之本體』,而頓破對于西方國土莊嚴之種種困惑,千年之暗,一照便消,真是殊勝。茲更奉獻一偈,以鞏固您之進步。

當念祖四十歲時臥病天津大學,於昏燒困頓之中,突然憶及先師夏老一偈,偈云『了知諸法空,始信一切有,西方有淨土,有佛無量壽』,于是身心頓然輕安,大病如失。後回京向老師談及此事,夏師曰『我當時在重病中,作此二偈謝世。孰知偈成而輕安病失。』此偈可助您將淨土諸經與金剛經合參,希望您早日成為帶角之虎,念祖願竭盡一切助您成功。」

八九年赴京拜見恩師時,對於我當時的體會,恩師又做了如下的開示:

「事實上對於這個『一切皆成佛』,你那個信裏頭,我覺得你的體會很深,你這裏頭起了一定的共鳴。我們將來開悟也是這麼開悟的。你這個光放了一下,過去了。這叫做『擊石火,閃電光』,這光明更大一些更什麼。這悟也是這種過程,不知不覺、不然而然的,忽然間自己就興奮得沒法說。所以有的時候說開悟像什麼呢?萬里尋親,忽然間在十字街頭,一眼看見自己的親爹,這個時候又是喜、又是哭,哈哈哈……這個就是『擊石火,閃電光』,打個火,像現在打火機打個火,閃個火光,久而久之,常而常之,就可能閃出一片光明。一片光明之後,就可以開悟。開悟也是這麼開的,沒有什麼巧妙。它不但是文字,它是從這個文字的氣氛,和你好像諧振、共鳴,所以這裏頭起了一種內心的一些變化。」

寫到這裡,心中痛自感慨扼腕,更是懺悔自己的福薄,今日仍在原地踏步,因循怠惰,有幸逢此出世明師,沒能一股子把水燒開,真是辜負恩師啊!

五、皈依灌頂,賜法名

經過一年多的通信,與華府幾位同修決定赴京拜見師父,並請求皈依於座下,後蒙師父慈悲應允。並在1989年7月下旬成行,當車子開到黃府門口,下車時師父親自一一迎接,輪到我時,他笑著對我說:「你能來,我非常高興。」恩師並擇一吉祥日為大家皈依灌頂,並一一給取了法名,恩師賜我法名為「妙圓」。並開示:

「圓是大圓滿,圓教。一切圓滿,所以判教到『圓』字就最高了,小始終頓圓。你別看這個圓,就咱們世間形狀,這個圓就不倒。一個球圓的,椅子桌子不管什麼形狀,叫人一推就倒了,你能推倒一個球嗎?它就是妙,你看就這麼簡單的東西,圓的它就這麼妙。一個鏡子只照一面,你圓的鏡子照十方啊,所以這個圓字的用語都是可以讓你體會嘛。就體會一個物體是圓的,它處處是站著的,不會倒;那鏡子如果圓的就照十方,所以我們見如果是圓的,就永遠不會有偏、有倒。隨處皆真,怎麼轉動它都是真的,沒說翻過來了,偏了。球還怎麼叫偏?還怎麼叫翻過來?所以世間最簡單的,也就這麼妙的意思,何況佛法所謂圓,和這個圓的,是不可說不可說。一個『妙』字也不可說啊,智者法師講《法華經》,你說一個『妙』他講多久?九十天,所謂『九旬談妙』,所以佛法是無盡藏。」

1989年那一會,因有一些私人問題,我請求安排時間私下向上師請教。記得那天上師高坐我面前,右手結了個手印,慈悲和祥。一坐下來還沒開口説話,我自己竟無法自止地淚流滿面,我説:「生我者是父母,而您是我慧命之父啊!」師父回說:

「你很好,聽說你沒能來,我很遺憾,後來你能來,我很高興。我們現在都是為了慧命,父母給我們的是生命,佛法是咱們生出,這是慧命。所以這個關係很深哪,慧命是比生命還重要。所以現在我們一個共同的事。將來就是這樣,光光相繼,《無量壽經》:『輾轉教授,輾轉度脫。』所以你們將來的成功,是我們最歡喜的事情。所以看見你來,我是非常高興。你是智慧突出一些。」

若干年後回想當時這一幕,自己也有點說不出來的感覺,因為以我當年的程度,那「慧命父母」的字眼不知是如何脫口而岀的,而那眼淚也是不覺地流出。我想這應該是恩師的攝受及宿緣吧,多少世的生死輪迴流浪,終於見到自己慧命的親爹了。

自1989年皈依上師後,我即立下了心願,只要上師還住世,我每年一定要赴京親近他。那時飛機還沒有直航,班次有限,都得轉機,加上時差,相當勞頓。記得1990年那一次,因航班接不上,還坐在香港機場的候機室過了一夜,提著沉重的行李上下樓的走。但每次再見到恩師時,心情都相當地愉悅興奮,那一點舟車勞累,已然忘卻一空。恩師總是稍談近況後,即馬上轉入佛法,非常緊湊,時間一點都不空過,我們也如饑似渴地聆聽開示。而且聽恩師開講,總覺得如沐春風,那灑脫自在的笑聲,智慧如海的言談,自己常常在聞法中忘卻了塵勞。尤其恩師談到一些禪宗公案,生動入神,他彷彿超越了時空,身處其中。

恩師對於弟子是相當關心的,言談中常會有驚歎,例如1990年再度拜見恩師時,他就對我説,某某某你已第幾次見我了。次數記得清清楚楚。

因為長時間的連續講法,大家都擔心師父太累了,談話間常問他要不要休息。有一次師父就說,能談這些的人也不多,你們儘管問,你們問不倒我的。然後又自信、又幽默、又親切的哈哈長笑。確實恩師是上至天文、下至歷史地理,無所不知,問答中常常讓我驚歎不已。他是大叩大應,小叩小應啊。

六、如何將佛法與世法圓融

1989年,我的老父親希望我搬到洛杉磯幫兄長料理生意,並一再催促。我當時相當矛盾,因在華府有佛教會及一些同修,大家一起在弘法,所以心中感到不捨。就此矛盾,我就請教了恩師,恩師説:

「我們弘法的日子還長,有因緣能夠侍親,要盡我們的力量去使老人得到滿意。但是損己不利人的事情不要做;損人利己當然更不可做;損己利人你還可以做;當然利人利己是最上。所以自他俱利不可得時,犧牲一點自己為別人,這個可以做;損人利己決定不可做;損己不利人也不要做,你犧牲了自己,對他也沒有好處,何苦呢?所以這些事情都是如此對待。」

我聽從恩師的建議,於1989年告別了華府的一切,搬到洛杉磯居住,自此開始了另一種忙碌的生活,週末則固定參加法印寺印海法師的念佛法會,並幫忙做一些錄音的整理。所以1990年在北京,上師交給我一份他開示的四十八願、真實五願、十念必生等等的錄音帶,讓我帶回洛城先轉錄一份,以便在當地流通,然後再寄到華府給佛教會的同修們。

因為轉換跑道,加上面對新的環境,用於修學的時間大減,同時看到哥哥及嫂嫂正加緊用功,所以心裡感到著急。1990年再入京面見上師時,我談到了自己的困擾。恩師説:「輪王有一千個兒子,韋馱是最小的。他就發心要護持所有的九百九十九個哥哥都成佛,他才成佛。這就是大乘菩薩的精神。」聽完此話,我感到羞愧,但此事也頓然釋懷了。恩師真能為人解粘去縛!

七、《莖草集》的前緣

知道恩師一直忙著寫書,曾問是否可以幫上忙,他回答我們說:

「你們這次要是聽了之後,覺得有哪一些特別應當向別人介紹,也可以做這種工作。把它變成文字,我們就不要錄音帶,把這文字記活潑了就更好了。將來可以都擺在《莖草集》裏頭。就是說,這還是擱在文字裏頭好,可以反覆看,就是我看了之後再回頭看,前頭翻,後頭翻,錄音帶沒有這個優點,那麼就方便了。錄音帶有錄音帶的好處,但是你要反覆的比較比較,前頭翻到後頭,後頭翻到前頭,到處去看看,這才容易深入,這就是文字的好處。」

也許是恩師的這番指示,種下了三十年後我將他開示的錄音筆錄整理,出了《莖草集》一系列書的因緣吧。

後來我家兄弟姊妹陸陸續續從美國、台灣帶著家眷去拜見恩師,並將海外校稿書籍往返代轉給恩師。我因了解師父相當忙碌,也高掛了謝客牌,而家裡這麼多兄弟姊妹常去打擾師父,所以心中很是不安,於是去信向恩師表達歉意,恩師回説:

「我這次閉門很突然,引起種種猜測, ①累也是真的,今年趕出了許多工作,來訪者一批接一批,不再關門將不可收拾。②病也是真的,但台灣所聽到的—說我心絞痛不停,實際我這一生還不知心絞痛是何滋味,看來都是關心人的憂慮之詞。至於您們是屋裡人,不是客。所以和我高掛的謝客牌無關。」

恩師真是慈悲啊,能瞬間讓你寬下心來。

八、《淨修捷要報恩談》的開講點滴

1990年我與大姊及兄嫂入京聽師父開示《淨修捷要》,時間很緊密,為圓滿此法,有時上下午都連續地講,以恩師近八十歲的高齡,實在相當辛苦。但他毫無倦容,就為了給眾生留下這寶貴的開示,他說此講可以説是佛法的一個概要介紹。我深感慶倖能參與此會,並為此講作了寶貴的錄影。會後恩師並鼓勵我們:

「現在像你們蔡家這麼好的一個集體,你是先驅,要把大家帶著。起碼你這些方面,你的根器對這些方面也不是一生的,多生的因緣。全家都很良善,都很忠厚,這個很難得,信佛當然也都是為了更進一步的提高覺悟,這樣一個家庭很寶貴。要是在裏頭誰能夠多知道一點,就儘量的交流,或大家一起,聯合在一起,大家就進步。」 恩師示寂多年後,有一次回台,大姊跟我回憶1990年在北京聞法的一些事。當時他們都是剛學佛,可說是一張白紙,對師父就是仰信,行前也不知此會的內容,更不知道師父要講授《淨修捷要》。他們從台赴京,比我跟嫂嫂早到一天,所以抵達之後,他們就先到黃府去拜見師父。大姊跟師父說:「我們什麼都不懂,不像其他人。」師父回她說:「你們都是我找來的。」現在想想,若非往昔修福慧,於此正法不能聞,一切都是因緣。

三十年來,我們兄弟姊妹及其眷屬,大部份都依止恩師的教化在修學著,也都慶倖能逢此殊勝法緣,並盡力在護持恩師的法寶。2008年我與姊姊再訪黃老故居,黃大師兄笑著對我們說:「我父親曾說你們一家都是天人相。」我說:「唉,那很慚愧,怎麼修成了天人了啊!」大師兄笑說:「我父親可從未對人說過這話。」

1990年抵京當天,即去拜見恩師。恩師讓我考慮要不要受密戒,並詳細地介紹了密戒的內容。我心想,上師讓我受,那我就受;自己也得好好管住自己了,上師說我可以受,我就應該受;上師怎麼指示,我就應該努力去實踐。所以那一會就與埔里蓮舍來的幾位同修同壇受了密戒,真是百千萬劫難遭遇啊,與恩師就此結了金剛師徒的關係。

九、希望我多住世,那就須要大家多用功

1990年此地的一個朋友傳來消息説,有一仁波切告訴他黃老將於1992年圓寂。我當時就寫信向師父報告這個傳聞,師父輕鬆自在地回我信說:「在家人不能用圓寂這個名詞,只能說是翹辮子。我也不知是哪一天,但時間必須抓緊。」師父示寂若干年後,我從北京師兄們處,知道師父曾暗示過他們這個聽聞,只是不願證實。如恩師告訴我們的,他是在「忍死」啊!他已「身心奉予諸佛,性命交付龍天」,確實已為法忘身了。不過他也預知到時日不多,所以一再提醒身邊學子有問題要趕緊問。上師曾在給我的信中說:「大家希望我多住世,那就需要大家多用功,這是關鍵。」並在「多住世」及「多用功」這幾個字上特別加了小紅圈強調。只歎當時的輕忽,悟性太差,沒能體會師意,不知加緊用功,真是悔之莫及。

1991年入京時,師父曾交給我一封信說:

「這個拜託你了,加拿大的,初學。他就是看見《資糧》想學佛,但還無從下手,我看我的住址也不用告訴他,他是寄給佛學院,佛學院給轉來的。我看你很願意幫忙嘛,你看看就給介紹一點像是什麼《學佛是怎麼回事》啊,什麼什麼這一類的東西,結個緣。加拿大的,也是剛來。」

後來我與這位居士通了信,也陸續寄了些法寶給他,並向師父匯報情況,師父回信說:

「加拿大的居士對於您的感激是自然,您可再寄些書,錄音帶請仔細挑選一下。愚近來發現許多人會把重要的地方聽錯,那就不如不聽了。所以又有聲帶,又有書的情況最好。聲帶聽著方便,內容又從書中查對,這樣最理想。」

這封信更讓我感到將恩師開示的錄音形成文字的重要。

十、懺公來訪

那年(1991)師父還跟大家提到懺公去訪問他的事。他說:「懺雲法師來了,來的很妙,他也沒通郵報信,帶了個徒弟,一進門就盤上腿,就坐著,我們倆就對談。他提了一個問題:『你想不想住樓?』他說他想幫我住樓。我說:『唉,我是捨不得這個時間了,搬一趟家起碼一個月,不捨得這個時間了。』他又說看見我到廁所這路很髒,路又不平,『我給你鋪鋪路。』哈哈哈……『算了,多一事不如少一事,我走路小心一點就算了。』他好心,很好心。那天談的也很直率,我覺得這人很別緻,我也不知道是懺雲,我也沒請教,來了坐在這兒。他的妹妹和我的弟婦是熟人。他是在前幾十年就聽過我演講,那天他在會上,他看見我了,那個是在1945—46,他還有印象。他很熱心、很關心,他願意給我解決住房問題,願意出資修廁所,我還是很謝謝他。」

恩師在1991年(與他最後的一會中),談了許多禪宗的公案,我當時聽了有些似懂非懂,但恩師開示時的神情,那爽朗的笑聲,我隱約地感染到些氣氛,也得到了相當的法樂。他說不懂的情形下比較近,不要緊;什麼解釋說得天花亂墜,說得愈多,愈遠。恩師示寂後,我感到很遺憾的是,未有機緣能得其棒喝,即所謂「棒頭死去方能活」呀。

十一、答黃蘗《傳心法要》一問

恩師曾說黃蘗《傳心法要》大家稱為是成佛的書,這書大家都可以買來看。我當時讀了後對於書中一段開示說:「凡人臨欲終時……若見善相諸佛來迎及種種現前,亦無心隨去。若見惡相種種現前,亦無心怖畏」,便想到了《淨土聖賢錄》中,不是很多都有瑞相現前嗎?說有彌陀、菩薩來迎,那這個應該怎麼融通才不矛盾呢?自己心中起了這個疑。1990年在京時﹐我把書中這段話翻給師父看,請問了師父這問題。師父回說:

「這禪和淨土的差別,禪宗是一法不立,所以『生佛兩泯即是佛,才相對待便成魔』。它這是法身境界,咱們往生是凡夫境界,你還凡聖同居土呢,要法身境界你就常寂光哪,常寂光中有什麼叫來去,生常寂光的人他有什麼來去啊?……所以往生這是咱們凡夫的事,這個禪宗說的都是法身上的事。」

恩師這一開示,就把我的問題解決了。他接著就笑說:「這個當老師的經驗,學生怕考,老師怕問,你不知道這問題從哪兒來。」

十二、示寂

三十年前通訊並不像現在這麼方便,與恩師的聯繫基本都靠通信,若有臨時情況,都請在北京的友人滕先生傳達。1992年3月滕先生來電說師父19日凌晨摔了腿了。大家心急如焚,都想是否應該趕去照顧,但師父回說:「誰都不要來,都好好用功,這就是在幫我。」不到十天,滕先生又來電說師父已於27日凌晨一點鐘左右往生了。真是睛天霹靂,悲痛難已,一一通知了在美國東岸的金剛同學,以及在北加州的周師兄,蓮定並通知了埔里的同修。美國幾位同修也馬上訂機票趕赴北京,我當時因無法推遲的業務,先跑了一趟紐約,所以晚了幾天才到黃府。

恩師荼毘後,大家在黃府院子整理靈骨,我一見那一盤燒不化的念珠,心裡深深地體會,這就是上師最後的遺言,就是念!如他老人家生前口不離佛,珠不離手的示現。靈堂前我默禱上師,十年,就十年,我肯定會有一番改變。

因為頓失所依,回美後心情相當落寞,每每想到恩師,總是悲從心起。一天望著室外一棵大樹,樹上新長的翠綠枝葉,心中悲傷突消,而是一股清涼之意,繼而想到恩師常引的偈子:「青青竹葉,盡是法身;鬱鬱黃花,無非般若」,彷彿能感受到恩師所要傳達的超言思之意,心中於是多了幾許安慰。

恩師不住世了,從此自己好像把心裡最深沉的一扇門關閉了,開始忙於工作家庭種種世法,定課只能勉強維持。雖然自己知道此生的願不在這些上,但仍得償舊債。而每思及恩師,常不禁心酸落淚,只能在夢中叩見他老人家了。

二零零二年,大環境發生了變化,父親也在那一年過世,於是我與兄姊商議,將業務結束,開始重新聆聽恩師講法的錄音卡帶,及研讀其著作,並且做了些筆記。真是一番拾起一番新,很多開示好像從未聽過;當年聽不懂、看不懂的,慢慢能聽懂、看懂了,估計是因為世法多放下一分,心境也清淨了一分,智慧也增長了一分。

其間每每聽到恩師殊勝而讓自己相契的開示,總是興奮不已,無法言喻。後來常想,當年可謂是矮子看戲,只是仰信,而隨眾叫好,並未真正深入上師講法的精要義諦,今日稍窺堂宇,即深感其智慧如海,無以復加。此生即使肝腦塗地,亦難報師恩啊!只因自己仍是生死凡夫,生滅之心猶如雲駛月運、舟行岸移,仍無法叩己心源,明了祖師之意。但深信有成就的上師是沒有來去的,雖然示現來去,而生則決定生,去則實不去。上師是遍虛空的,仍在護祐著眾生,有感他就應,尤其在聆聽他開示的音聲中,如其現前,與當年親聞無異!

十三、妙高山峰頂

末了,玆以恩師的一則開示供養有緣:

「德雲比丘他是老在妙高山頂,從來不下來的。善財去會他的時候,是在另外一個峰頭相見。這是為什麼呢?他從來不離開他的峰頂,而另外這個峰頂是什麼呢?他就是要說念佛三昧了,他是一講就講念佛三昧,所以這一切都很有深意。善財童子要跟他相見,這個妙高峰頂他到不了,德雲比丘請他在另外一個峰相見。

後來有人問趙州(趙州是唐代一個大禪宗):『什麼是妙高峰頂?』趙州說:『我不答這個話,怕落到平地上。』所以禪宗的語言就是極妙、極妙,而且極有無窮的深意。一答,答的成了話了,這已經不是妙高山,已經落到平地上了,所以是真正的,就不是語言分別之所能知。就說你本來是佛,我常常說這話,你們心目中所謂的佛,你們說出來看看,恐怕都是上帝,實際上等你說得出來的話,不是上帝也差不多了,就不是佛了,語言文字所表達不出來的。你最聰明、最正直、最如何如何,一切登峰造極,最大的力量,這一切都是上帝。

怎麼能別於上帝跟佛?這問題可以想想,上帝跟佛的分別在哪兒?後來某某寫了一些,我說:『你這說的還是上帝。』哈哈哈,也就這話:『妙高峰頂我不能答,我不答你的話,我怕落在平地上。』因為你說得出話,那就是平地的事,所以佛法之深就在這兒。要說有好一點的人,從禪宗裏頭還能給你透露一點,他不想給你說出來,而從這個角度讓你能夠明白。」

上師妙高峰頂超言思的境地,愚不敢妄談,唯恐落到平地上,而且自己筆拙,加上篇幅有限,所以謹就所能,抒表對恩師的感懷之心。

二零二一年十二月二十五日

承恩弟子妙圓追憶於清淨居